地域医療に関わる皆様、「地域診断」という言葉を耳にしたことはあるでしょうか?地域住民の健康増進に関する活動を地域保健と言いますが、看護師国家試験や保健師国家試験において重要視される様になってきました。

本稿では以下の項目を扱います。本項を読むことで、地域診断についてどのように行なって行くかのイメージをつかむことができます。

- 看護師・保健師国家試験の出題項目で地域保健がどう扱われているか

- 地域診断とは何か

- ドナベディアンモデル、プリシード・プロシードモデルとは何か

- インプット-プロセス-アウトプット-中間アウトカム-アウトカム-インパクトについて

- 地域診断のアプローチ方法について

- JAGES(日本老年学的評価研究)について

- JAGESのホームページを活用した具体的な地域診断の例について

Contents

公衆衛生と地域診断 具体的な地域診断方法 【看護師・保健師国家試験でも重要】JAGES(日本老年学的評価研究)ホームページを活用して解説

1.看護師・保健師国家試験の出題項目で地域保健がどう扱われているか

看護師等の国家試験の内容は、じつは出題基準が数年おきに定められており、そこに出題範囲が明記されています。

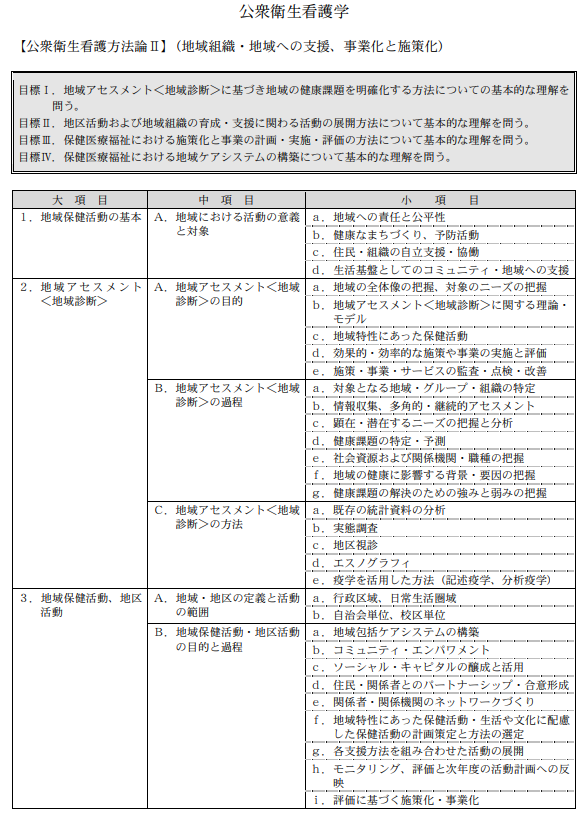

地域保健に関係する記載として、直近の出題基準が定められている「保健師助産師看護師国家試験出題基準 平成30年版」には下記のように記されています。

「健康課題を持つ人々を生活者として捉え、身体的・精神的・社会的に統合された存在として幅広く理解した上で、個人や家族及び療養の場の多様化に併せて、必要な看護サービスを提供するための知識や能力についての出題内容の充実を図るよう改定した」

特に保健師国家試験では大きく項目が割かれています。

2.地域診断とは何か

「診断」というと、辞典には

①医者が患者を診察し、病状を判断すること。 例:高血圧と診断する

②物事を調べて欠陥がないかなどその状態を判断すること。例:企業診断

と記されています。(三省堂 大辞林) ここでは後者の意味で使用しています。

そして、地域診断とは何か、端的に表現すると、「対象となる地域について客観的指標やきめ細かい 観察を通して、地域ごとの問題、特徴を把握すること」と言えます。

当然、ここで扱うのは公衆衛生の向上を目的とした地域診断となります。

いざ地域診断をしよう、となると、一体何に着目をしてどのように地域診断をすればよいか戸惑う事も多いかと思います。ここでは、地域診断などの際に役に立つフレームワークとして、ドナベディアンモデル、プリシード・プロシードモデルを扱います。

ドナベディアンモデル、プリシード・プロシードモデルとは何か

ドナベディアンモデル

ドナベディアンモデルは、元々は医療の安全や医療の質について考える時に用いられるモデルですが、公衆衛生はもとよりマネジメント全般について使える汎用性の高いフレームワークです。実際に、厚生労働省の医療計画はこのモデルをベースに考えられています。

ドナベディアンモデルは、Structure(構造)、Process(課程)、Outcome(結果)に分けて考えるモデルです。

Structure(構造):人・物・金の状態がどうなっているか考えます。すなわち、どのくらいの人数・どのような組織環境・地理環境で、どのような設備があって、どのくらいの予算があって行なわれているかを整理します。

Process(課程):Processでは前述のStructureを持って、どのように運用されているかを整理します。

Outcome(結果):どうなったかを示すものです。

ドナベディアンモデルはシンプルですが本質的で様々な場面で重要な考え方なので覚えておくと役に立ちます。

プリシード・プロシードモデル

実際に地域診断を使用とするときの手順を考えるのに役に立つのがプリシード・プロシードモデルです。ドナベディアンモデルにも通じるところがありますが、こちらは順番も示してくれています。

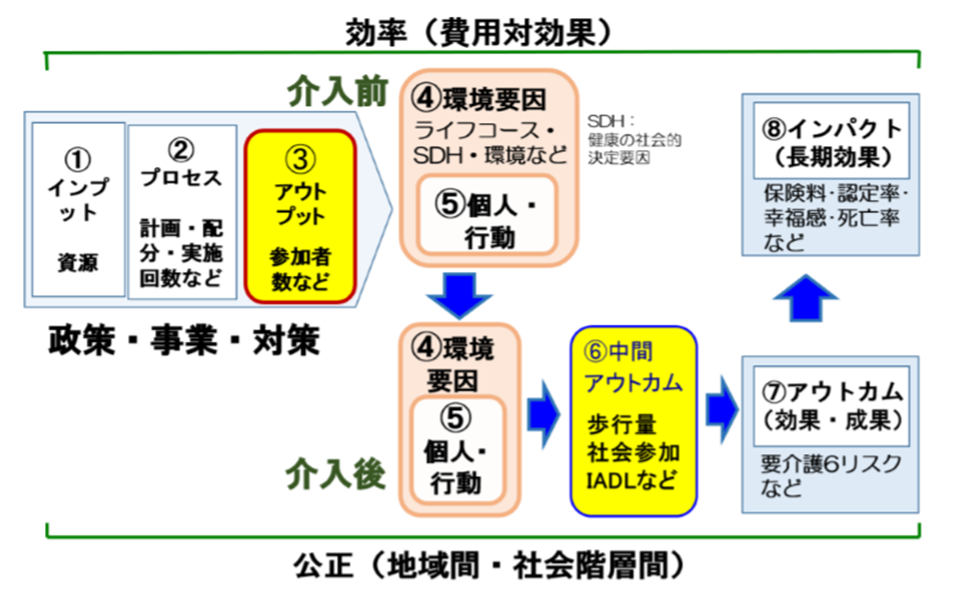

下の図をご覧いただきながらがわかりやすいと思います。

くっきりとは分けることは出来ませんが、右側がドナベディアンモデルでいうところのOutcome、中央・左側がProcess・Structureと捉えるとわかりやすいと思います。

Outcome側から現状把握を行ない、どのようなProcessやStructureになっているか調べるプリシード、どのように変えるべきか検討して、その後実行及びその評価を行なうプロシードとなっているモデルです。

結果を評価したら、再度どのように変えるべきか検討してPDCAサイクル(Plan-Do-Check-Action cycle)を回します。

インプット-プロセス-アウトプット-中間アウトカム-アウトカム-インパクトについて

政策的な評価をしていく場合、インプット-プロセス-アウトプット-中間アウトカム-アウトカム-インパクトのように各段階がどの様な状態であるかを調べていきます。下の図に合わせて解説します。

① インプット どのような資源を投入したのか(予算・人員など)

② プロセス どのような計画で、何をどのようにどのくらい行なったのか。

③ アウトプット その結果、どのような目先の効果があったか

④ 環境要因 ⑤ 個人・行動 介入前後でどのような変化があったか(ナラティブな評価になる事も多い)

⑥ 中間アウトカム 客観的指標として、どの様な変化があったか

⑦ アウトカム 本来的に目指していた結果にどれだけ効果があったか

⑧ インパクト(長期効果) 最終的に社会的にどのような影響を与えることになったか

例:要介護認定率の低下を目指して、地域に通いの場を設置して高齢者の社会参加を促す取り組みを計画。

600万円の予算を投じて通いの場の推進事項を実施、自主運営組織化するための研修・ワークショップを実施、立ち上げや運営に際しての補助金も用意した。ワークショップは3回にわたって実施した。結果100名の参加者を得て、通いの場が5つ立ち上がった。

通いの場の参加者には外出頻度が増したり、笑う頻度が増えるなどの効果が得られ、歩行量が増加し、IADLが低下していく者の割合も少なかった。要介護リスク得点も低下し、実際6年間の追跡で要介護認定率が半減していた。

地域診断のアプローチ方法について

具体的にどのように地域診断をしていくべきか、3つの観点を挙げると、以下の様になります。

1.その地域で何が良くて何が悪いのか? →そのためには、ベンチマーク(比較)することが重要。

単独の地域ではどの項目が良くて、どの項目が悪いのか判断することは出来ません。なので、他のものと比較して、自分の立ち位置を把握することが重要となります。すなわち、ベンチマークが重要になります。そのために、比較可能な指標をピックアップすることも重要です。

2.介入可能な指標か? →そのためには、中間アウトカム等とアウトカムの整理が必要。

もし他の地域と比べて悪い指標があったとしても、介入が可能な指標かどうか考える必要があり、そのために直接介入出来そうなものを中間アウトカムとして整理をする必要があります。

3.介入候補の中間アウトカム等とアウトカムの関連はあるか根拠の確認が必要。

もし中間アウトカムとして設定した項目が改善しても、本来目指すべきアウトカムと中間アウトカムの間に因果関係が無ければアウトカムの改善にはつながりません。先行研究などから、中間アウトカムとアウトカムとの間に因果関係、少なくとも関連が証明されている事を確かめる事が望ましいです。

JAGES(日本老年学的評価研究)について

日本老南学的評価研究機構(代表:近藤克典)が実施する、JAGES研究班が、特に高齢者の介護予防をテーマに地域診断を進めています。

以下HP抜粋

JAGES(Japan Gerontological Evaluation Study,日本老年学的評価研究)は、健康長寿社会をめざした予防政策の科学的な基盤づくりを目的とした研究です。2019年調査には全国の25都道府県の64市町村と共同し、要介護認定を受けていない高齢者を対象に調査を行い、約25万人の高齢者に回答していただきました。全国の大学・国立研究所などの60超の機関に所属する研究者が、多面的な分析を進めています。文部科学省、厚生労働省、米国National Institute of Health(国立衛生研究所)を始めとする多数の研究助成を受けて進められています。

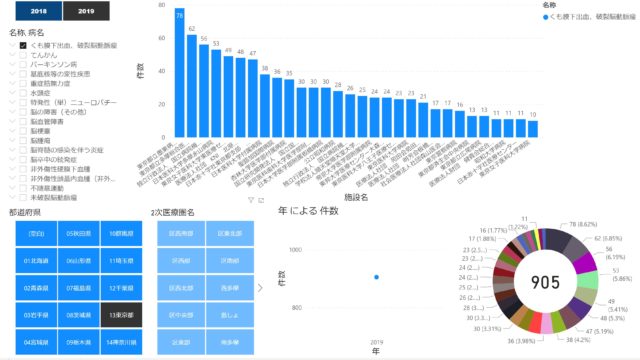

JAGESのホームページを活用した具体的な地域診断の例について

まずはJAGESのHPにアクセスし、上のタブから見える化のタブを選択、左のタブニーズ調査分析支援を選択します。

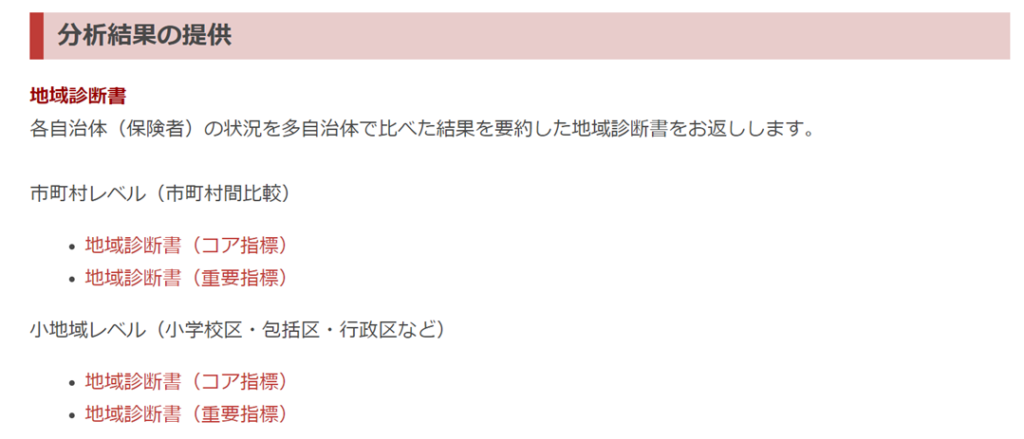

下にスクロールすると、地域診断書という項目があります。

他追えば市町村レベルの重要指標をクリックします。

左上のブロックを選択すると、下図の様なベンチマーク結果が表示されます。下記はそれぞれの詳細説明です。

右下のグレーの項目に手がかり発見ツールという記載があるのでクリックすると、指標を選択出来る様になっており、

散布図が表出されます。相関係数、決定係数も表示されており、関連の強さを把握することが出来ます。

これを活用して、関連の強い指標への介入により間接的に直接介入しにくかったり、どう介入したら良いかわからない指標への介入の糸口を発見します。

まとめ

以上、地域診断の具体的方法についてJAGESのホームページを参考に説明してみました。

地域保健は地域包括ケアの中で、ますます重要になってきます。健康づくりはまちづくりそのものです。

本記事が地域診断を学ぶ一助になれば幸いです。