病院や組織のマネジメントに関わっている、もしくは、病院や組織に勤務されている方、以下の様な問いにしっかり答えられるでしょうか?

我々はどのような環境で、どのような対象に、

どんな資源を、どのように配分して、どのような体制で、

何をどのくらい実施して、どのような結果を得ているのか?

過去の企業の失敗事例の書籍や情報を学ぶと、多くのケースで現状が把握出来ていない中で誤った意思決定をしてしまったがために破産をしています。ガバナンスの欠如と相互に関連して双璧をなすのが自分の組織の自己把握感の欠如です。

DPCデータは上記の問いに答える手助けをしてくれるデータであり、特に急性期病院の運営に関わる人には必須の知識と言っても過言ではないでしょう。

本稿を読むことで、DPCデータの基本的な事項と、公開データのありか、公開データを活用した外部環境分析について学ぶ事が出来ます。

Contents

DPCデータの基本とDPC評価分科会公開データの操作方法、VLOOKUPを活用してマネジメントやマーケティングへ応用

DPCデータについて、以下の様な項目に分けて解説していきたいと思います。

- DPCデータとは? DPC/PDPSについて

- DPCの基本構造(診断群分類のイメージ)

- DPC早見表・DPCWeb辞書の見方

- DPC評価分科会の公表データ

- DPC評価分科会の公表データを活用して分析する時に便利な技術(Excel VLOOKUP)

1.DPCデータとは? DPC/PDPSについて

DPCの正式名称はDPC/PDPSの正式名称とその翻訳は下記のようになっています。

「DPC; Diagnosis Procedure Combination 診断群分類」

Diagnosis 診断 Procedure 処置(手術、検査等)

Combination 組み合わせ

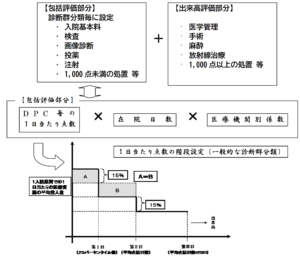

「PDPS; Per-Diem Payment System 1日当たり包括支払い制度」

Per-Diem 1日当たり Payment System 支払い制

すなわち、診断群分類に基づく一日当たり包括支払い制度という事です。

日本では診療報酬の支払い方式が急性期を中心としたDPC/PDPS方式の医療機関と、出来高算定病院に分かれています。

DPC制度は平成15年4月より始まり、当初は82の診療だけでなく教育・研究機能も持つ、特定機能病院を対象に導入されました。その後急性期医療を提供する一般の病院にも広まり、令和2年4月1日時点では、1,757病院が対象となっています。

医療機関は診断群分類事に設定される在院日数に応じた3段階の定額点数に、医療機関ごとに設定される医療機関別係数を乗じた点数を算定することが出来ます。

すなわち、同じ病名で入院し治療しても、病院によって費用が異なる、という事になります。(ただし、多くの入院医療は所得に応じて高額療養費制度の上限額となるので、病院による費用負担の差は実感しにくいかもしれません)

米国ではDRGという一入院包括支払い形式になっています。制度上、長く入院させるほどに病院の収益が減るため、米国では極端に入院期間が短くなっています。日本のDPC/PDPSでも入院期間が短い方が収益は高い傾向にあり、入院期間は年々短縮傾向にありますが、米国ほどではありません。本制度を考案した方(もと厚生労働省管理職級の方)いわく、意図して米国のように入院期間の急激な短縮が起きない様に一日当たり支払い形式に制度設計したとのことでした。

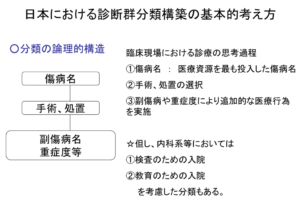

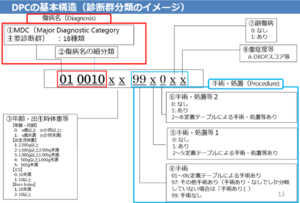

2.DPCの基本構造(診断群分類のイメージ)

DPCの基本構造は下記の通り、傷病名、手術・処置、副傷病名・重症度等に応じて支払い点数が決定されます。

DPCは14桁からなるコードで構成されます。

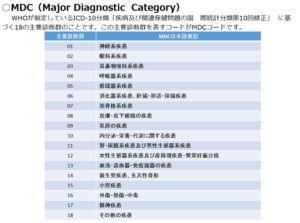

頭2桁:MDC(Major Diagnostic Category) 主要診断群分類

頭2桁+4桁:傷病名の細分類

後6桁:手術・処置等について

頭2桁は01~18まであり、ICD-10に基づく主要診断群分類を表しています。

イメージとしては特に01~06までは主要臓器を全身を頭から下にたどって行くイメージで覚えると良いと思います。

3.DPC早見表・DPCWeb辞書の見方

毎年医学通信社よりDPC点数早見表が出版されています。入院期間を意識した管理をするためにも、副傷病や特別名処置のコーディング漏れを防止するためにも、各病棟に一つは置いて、医師が入力時に現場で参照出来る様にすると良いと思います。

また、フリーでもDPC Web辞書というサイトから簡易に参照することが可能です。

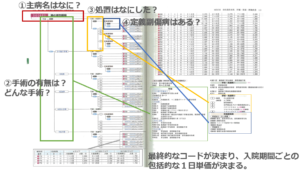

実際のDPCのコードの見方は下記の通りの順番で見ていく事になります。

①主病名は何か?

②手術の有無は?どのような手術か?

③処置は何をしたか?

④定義副傷病はあるか?

4.DPC評価分科会の公表データ

全国のDPC病院やDPC準備病院のDPCデータを厚生労働省が集め、中央社会保険医療協議会(中央社会保険医療協議会診療報酬調査専門組織(DPC評価分科会))で公開しています。

集計後のデータとはいえ、地域の他のDPC病院のデータまで調べベンチマーク出来るので、非常に重宝するデータとなっています。ただし、2年ほど前のデータになっていることは注意してください。

非常にたくさんの項目に分かれて公開されているので、ダウンロードするのが結構大変です。そこで、別稿でPythonを活用してWebスクレイピングする方法を説明させていただきました。よろしければこちらもご覧下さい。

DPC評価分科会のデータをダウンロードするのが大変なのでPythonを使ってウェブスクレイピングしてみた。BeautifulSoup – EUZEnホームページ (euzen8.com)

病院住所データを使いたい時は医療経済研究機構のホームページから郵便番号・2次医療圏対応表を参照が可能です。ただし、名寄せは出来ていないので、その手間は必要なります。

また、2019年をもってデータ更新は終了してしまっている様です。

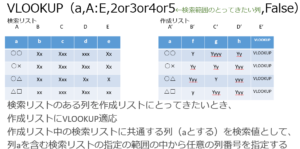

5.DPC評価分科会の公表データを活用して分析する時に便利な技術(Excel VLOOKUP)

DPCの公開データを分析する時に、Microsoft ExcelのVLOOKUP関数が役に立つので習得すると良いでしょう。

VLOOKUP(検索値,範囲,列番号,検索の型)

何を目印(検索値)に、どの列の範囲(範囲)で、範囲の中の何列目(列番号)を、どのように(検索の型True部分一致/False完全一致)検索するか指定する。

実際に動画で解説してみます。

以上、DPCデータの基本とDPC評価分科会公開データを操作し、VLOOKUPを活用してマネジメントやマーケティングへ応用に使用出来る様に整理しました。公開データでも適切に加工すれば色々と有用な情報を手に入れる事が出来ます。

自院の立ち位置や周囲の医療機関の特徴を知り、適切にマネジメントしていきたいですね。